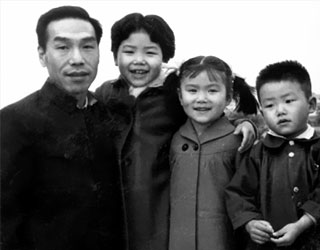

《新闻业务》编辑部以“我的父亲母亲”为题约稿,我们几经商量,分别动笔,写下几篇回忆文章,说说在我们心里在我们眼中的父母。想说的太多了,该写的也太多了,但情长纸短,挂一漏万,难以评说他们的成功成绩成就、所思所言所行,能够表达的只是我们的一些感受感悟与感恩之情。

燕楠:我的父亲

我的父亲陈伯坚,是一个真正的男子汉,他性格刚烈又侠骨柔肠,内心丰富而平和慈祥,认真严肃也风趣幽默。他对我们的性格养成和行为举止形成有重要的影响。

父亲去世已经23年了,在心底我们一直很怀念他,但是我们发现这种怀念与记忆有越来越碎片化的趋向,这是我们很不情愿的。但仔细想想,这也不奇怪,算起来我们与他密切相处的时间其实并不长。

在我们懵懂记事的年纪,正好赶上了“文革”,他被批斗、住“牛棚”,后来又到“五七干校”,相当长的时间他都不在我们的生活里。“文革”初有一段,父亲不在,母亲长期上夜班,我们几个孩子都放了羊,我们经常是一周时间都见不到她的面。她每天下夜班回家,我们早已睡了,她在桌子上为我和两个姐姐放好两毛钱食堂的餐券和八两粮票,用我们每人自己颜色的小塑料夹夹好,早上起床后我们各自拿自己那份口粮去奔一天的生活。说说也很有意思,就是在这样的环境下,我们也没有学坏,依然正常地玩耍,尽可能地读能找到的书。后来搬家到黄亭子了,有一个学期我还没有转学,小学二年级的我要独自坐公共汽车上学,母亲怕我丢了月票,就把放月票的透明夹缝在书包上,让我很不好意思,觉得有些丢了小小男子汉的脸面。再后来父亲从干校回来,也是上夜班居多。那时我如果白天要用自行车,就给他留一个字条,请他把车钥匙放在桌子上,开始我不会写“钥匙”两字,也懒得查,就画一个钥匙的形状,以至于后来会写也不写依然画,这似乎成为我们父子之间的小小默契。

1976年底我入伍当兵,父亲很高兴,说他和妈妈两人都是当兵出身,家里孩子还一直没人去当兵,是个遗憾,到了最小的儿子终于有这样的机会弥补缺憾。离家的时候是个冬日的早晨,天气很冷,父亲正好要上班,我们一起出门。那时我们住在宣武门新华社对面,我背着行囊与他一起走过马路,也未见他有什么刻意的叮嘱,我们淡淡地告别一如平日。我望着他的背影进了新华社的大门,当时我还不懂什么惆怅和忧伤,但感觉有一些别样。

我的部队在山东新泰,部队生活很紧张,与家里的通信并不多,一般都是母亲写,以至于有一段我还有些埋怨,认为他们不关心我。其实我是误解他们了,1980年6月的一天,我因为在厨房帮厨烫伤了胳膊,自己一人走着去师卫生队换药,半路上一辆吉普车停在身边,居然是父亲下了车,让我分外惊喜,原来是他去济南出差,向分社要了一辆车,一路打听着来看我。

师里刚刚建好一个招待所,是一个空旷的院子,只有几排平房,还没人住过,有些冷清。晚上我陪着父亲,父子俩在院子谈话。那时我已经复习了两年,准备考大学。但当年总政出台新规定,现役军人不能报考地方大学,而我又不想报考部队院校,于是很失落。就是因为知道了这个情况,父母亲有些担心我,于是父亲特意借出差的机会来看我。父亲宽慰我,鼓励我下定决心复员回京再考。但当时还有一个入党的问题在困扰着我,那时普遍的心态是在部队几年一定要入党,我在部队的表现很好,按说也够条件。但那一年正值整党,部队的党员发展暂停。对这个问题我有些纠结,觉得没入党回去挺没面子。父亲为此专门找了我们中队指导员,询问了相关情况后对我说,不要把这个事情看得太重,下决心做一件事就不能瞻前顾后。这一晚的谈话对我有很大的启示,使我以更宽阔的眼光看待事物,评价自己。

1981年初我复员回京,开始了紧张的临考复习,由于我上学受教育整个是在10年文革期间,基础很差,虽说高中毕业,但实际高中上了两年,只有一个学期上课,其余都在劳动或参加反击右倾翻案风的运动,小学和初中的学习也很不扎实。说是复习准备高考,其实大部分的课程都要靠我自学掌握。离开学校几年,我也不知道自己的学习对不对路子,从未尝试过什么模拟考试,复习的难度可想而知。但好在受家庭和父母影响,我的阅读面很广,对人文社会科学也似乎有些天然的悟性,在一些问题上能够融会贯通,而且从小锻炼,口头和文字表达能力都不差,加上又有在部队几年的历练,这些都是应届高中生所不具备的,因此我一点都不自卑,信心满满地备考。

复员回去不久,一次空军学院(即现在的空军指挥学院)请父亲去做国际形势报告,他当时做新华社国际部主任。正好我在复习政治课时也需要了解时事政治的内容,我就提出能否跟着他去听报告,父亲答应了。到了空军学院,他在礼堂里做报告,我就在旁边的休息室里听,虽然看不到他的身影,但是报告全过程我十分认真仔细地听下来了。父亲因为工作职责的关系,特别是作为随团记者,参加了邓小平、华国锋等领导人出访的活动,使他有机会对国际问题进行深入宏观的思考。他的报告观察视野宽广,资料占有详实,分析角度独到,给我极大的启示,这可能是我唯一的一次近距离观察他的工作情景。特别是他在分析历史上沙皇俄国一直渴望拥有一个永久不冻港作为全年可用的出海口,而现在苏联的扩张战略也与这一历史思维相关,让我一下子能够把历史的脉络与现实打通,有茅塞顿开之感。回家之后打开世界地图细细揣摩,使我对地理和历史以及现实问题的思考都很有帮助。后来高考时,历史试题中有一道题:简述19世纪沙俄对我国的侵略,谈苏联的霸权主义战略。拿到这题,我又喜又忧,忧的是复习时我认为19世纪沙俄侵略中国的一段太庞杂,可能不会考了,于是几个条约的内容我都没有去背,只是大概知道背景和线索,现在要考了,我肯定答不出细节。但好在我对这个问题有思考,于是我就避实就虚,把这道题的后一问做了充分的发挥,以“永久不冻港”作为一个核心线索,谈苏联的霸权主义战略在全球的扩张,洋洋洒洒地写了一页半,估计评卷老师也很少看到这样的分析,所以后来我发现尽管这道题我的史实部分很差,但整题的分数并不低。

上了大学之后,我每周只回来一天,父亲与我们有说有笑,气氛融洽和谐,姐姐燕妮在北大上学,记得有次他去北大做国际形势报告,燕妮回来时,他询问报告怎么样,燕妮说同学说了,你的声音不错,他哈哈大笑,这也成为我们很长时间开他玩笑的话柄。前不久我收拾家里的东西,翻出他做国际形势报告时手写的提纲,我视为珍宝悉心收藏。

父亲做了新华社副社长之后,是中央五讲四美三热爱委员会的成员,我们有时也戏称他是543委员。他也很乐意与我们开玩笑,比如给我们讲故事,说小时候村里有一个人自称记忆力很好,告诉别人有一副对联很好,上联的内容忘了,下联是什么什么春,闹了半天一副对联只记住了一个字。

父亲喜欢和我掰手腕,小时候我根本不是对手,大了之后他也老了,有一天终于他掰不过我了,他又欣慰又失落的表情至今还在我的脑海里挥之不去。这样的时候我感觉我们不是父子两代人,而是最亲密的朋友。

父亲是个很有人格魅力的人,高中时我利用暑假到南方旅行,父亲写了几封信让我去找他的老战友,我去了几家都是热情接待,谈起父亲都是既感亲切又感钦佩。文革开始后我们家搬到皇亭子,家里人口多,我们住在简易的三间房子里。后来据说不能让走资派住得这么宽敞,令我们腾出一间与人合住。这一间房子几年里换了三个邻居,每一家都与我们和睦相处,成为了好朋友。他们开始不了解我们家,担心父亲是黑帮,不知怎么打交道,但相处之后他们都喜欢上了父亲的性格和为人。文革结束后一个叔叔还给新华社领导上书,建议重用父亲,这个叔叔几次对我说,文革及前些年的运动把你爸爸耽误了,不然他应该发挥更大的作用。

父亲的一些行为细节对我都有很大的影响,比如他给别人打电话,那时不像现在有来电显示,因此在接通电话之后他总是首先沉稳而清晰地自报家门:我是陈伯坚,然后再说事情。我在旁边观察时就想,为什么他要这样,一定是站在对方的角度,把人家的猜测省去,同时我也能够感受到他的那种沉着自信。这一习惯不知不觉也传给了我,我后来在打电话时也一直是这样做,开始还没意识到,后来发现我确实是在模仿他,虽然不是刻意的。

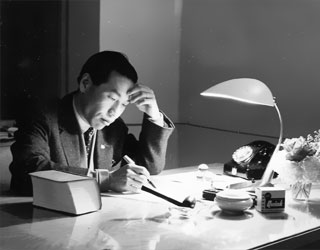

父亲一生都在勤奋地工作,他没有享受过一天轻松惬意的退休生活,在香港工作的最后两年是形势最复杂,工作难度最大的两年,他尽心竭力,熬尽了最后的心血。他生病之后我听母亲讲,他发现自己脖子出了问题,衬衣的扣子都系不上了,身体也日见虚弱,常常出一身的虚汗。到医务室去看,医生马上让他去医院做全面检查,但他说要去上海出差,等回来再检查。就这样他拖着病体出差到上海完成了设立香港《文汇报》办事处的工作,回来飞机落地后几次都不能自己从座位上站起来。进了医院诊断为咽喉癌,已经扩散到淋巴系统,接着就留院治疗了。

在广州住院期间,父亲一直以积极乐观的心态配合医生的治疗,在开始确诊阶段要做很多检查,其中取活体检查有一些痛苦,医生用广东习惯的表述,说你辛苦了,他其实明白医生的意思,但每次都和医生开玩笑说:我坐着躺着怎么就辛苦了,辛苦的是你们!谢谢你们!医院的医生护士都喜欢这个从不抱怨的病人。

1991年初,父亲转回北京治疗,即使病魔缠身,他还是很关心时事,坚持每天看报,记得3月底的一天,我在病房陪着他,读报时他读到一条消息,我们向当时的苏联提供粮食和一些轻工业品。父亲非常感慨,放下报纸与我说:当年老大哥在我们心目中的形象是多么高大,我们觉得他们无所不能,离共产主义这么近了,没想到搞了几十年,国家搞成这个样子,老百姓的生活到了这个地步,真是要深刻反思的。之后很长时间他都不说话,沉浸在自己的思考中。

可惜的是,父亲在69岁就离我们而去了,对于他所钟爱的新闻事业是个损失,由于平时行政事务缠身,他留下的著述不多,本来退休之后他可以有闲暇整理思想和思考,为我们留下更多的成果,这已经成为永久的遗憾了。他的离去更使我们的家庭失去了精神支柱,像他这样乐观而刚强的男子汉本应该有更长的生命,我们不仅仅失去了父亲,也失去了一生最亲密的朋友。

过去这么多年了,我常常想,父亲盛年去世,他留下的都是光辉的形象,除了生病的原因,他没有衰弱到不能自理,直到最后思维始终清晰准确,他也一直保持着乐观向上的心态,一直与人为善。所以他留给我们的都是积极的、健康的东西,这也许是唯一使我们稍感宽慰的一点。

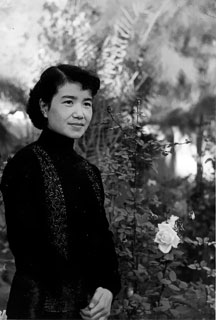

燕卫:我的母亲

造反派的抄家总是在万籁俱寂、人们熟睡之际,经常是一阵不讲理的砸门和一群满嘴革命大道理的人的蛮横冲入.....已经是家徒四壁,却还要再次被抄得一片狼藉,这已构成了我们家在那风雨飘摇的岁月中的主旋律,这些画面在我少年的记忆中留下了深深的烙印,那是些屈辱、迷惘和愤怒的印痕。

已经记不得是第几次抄家了,造反派们似乎是搜到了什么关键的“反革命”证据,他们裹挟着爸爸,洋洋得意地消失在黑夜中。我虽然并不知道爸爸和妈妈工作中的事情,但却感觉到了大祸临头,我躺在光板木床上,两行无助的眼泪不觉淌下来。

一阵轻轻的脚步声,是妈妈。她坐在我的床边,搂着我的肩膀说了让我永生不能忘记的话:

我和你爸爸夫妻这么多年,我最知道他是什么样的人!你爸爸历史清白,从小参加革命工作,他全心全意为国家和人民工作,怎么是反革命!你要相信党、相信人民,相信历史总会还他一个公道,还他一个清白!

爸爸在那个夜晚被造反派带走后,就被囚禁在新华社里,据说是查出他反江青的现行反革命证据。他在漫长的日子里,接受了无休无止的审讯,并被迫交代所谓反革命罪行。

妈妈言行如一,她一如既往地支持爸爸。除了每周精心给他准备换洗衣物和香烟,妈妈还利用爸爸在午饭“放风”之机,等在他必然经过的路上或食堂,与他长久地四目相视,给爸爸尽可能的精神鼓励。妈妈甚至敢于冒天下之大不韪,暗中为爸爸通风报信,即使被造反派“查获”也从容面对,毫无畏惧。在那个红色恐怖的年代,敢于如此“顶风作案”,这需要何等的胸怀和勇气啊!

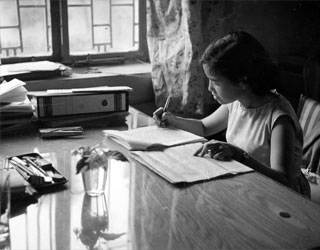

妈妈外表柔弱却内心坚强,在爸爸被抓走后,背负着所有屈辱,就此挑起了全部家庭重担。她白天要到新华社上班,晚上则要接受造反派的批斗。在如此严酷的形势下,她还时时担心着我这个满是叛逆心理的野蛮小子,怕我不定什么时候在外面惹下点儿祸;她时时担心着我那三个尚年幼的弟弟妹妹,燕松、燕妮和燕楠,怕他们在这个动荡的年月无法照顾和保护好自己。当她接受完无穷尽的批斗后返回家,往往已是深夜,她只能望着沉沉睡去的几个孩子暗自神伤。不管多晚,妈妈都是把给每个孩子第二天的饭票留好,并用小纸条写下她的嘱托后才去休息。而就是这一张张小纸条串联起了我们的亲情,在妈妈的独自撑持下,这个家庭的每个成员都紧紧地聚拢在一起,我们终于挺过了极为艰苦的文革岁月!

燕妮:爸爸妈妈在文革中

文革开始时,我们三个小的,燕松,燕妮和燕楠都很小,从8岁到11岁。我们都很不懂事,但真心地相信党,相信毛主席。现在说我们的父母都是反对党的坏人,我们可是真的相信的。我们开始尽量不与父母说话。妈妈没办法,只能把每天的食堂饭票用不同颜色的塑料小夹子夹好,给我们留在柜子上。

1966年的夏天,文革的横扫之风正在新华社大院里狂吹,我们也以满腔的热情积极参加。我们其实也就是凑热闹般地观看每一个批斗会。每个被斗的人都戴着个纸糊的高高的帽子。记得国际部的刘桂梁就是不肯低头,造反派们就把一个工地用的大柳条筐挂在他的脖子上,他还是不低头,于是,一块一块的砖头被放进筐子里,筐子的铁丝把他的脖子勒出深深的印子,看起来很恐怖。

被批斗的走资派们,每天批斗会之后要自己保管自己的纸糊高帽子。一天晚上,我回到家里,看到爸爸很小心地补着自己的帽子。我虽然认为他是坏人,但看到这一墓,小小的心里还是有一种说不出的滋味。

从1966年到1968年,文革的形势一会儿紧,一会儿松。我们对大形势没有认识,只是看到,爸爸一段时间被关到劳改队不能回家,又有的时候可以回家。记得68年春末我得急性肝炎,住进了医院。进医院时,爸爸妈妈一同送我去。过些天,爸爸就不来看我了;再过些天,妈妈也不能来了。两个月后,当我出院时,是姨来接我的。小小的孩子在大时代的变革中,个人的生活和情感受到着巨大的影响。

转过年来,到1969年初,新华社的文革要告一段落,文革初期被打倒的人都要作出处理。这年初很冷的一天,我们四个孩子都被叫到了新华社大礼堂,在那里召开了全社的“宽严处理大会”,我们的爸爸是被作为了此次大会从宽处理的典型。我们坐在台下,听着台上高音喇叭的宣布,陈伯坚问题的处理是:敌我矛盾按人民内部矛盾处理,开除党籍。记得我当时就想,这还叫从宽处理啊!心里感觉凉凉的。

燕卫、燕松、燕妮、燕楠:我们的父亲母亲

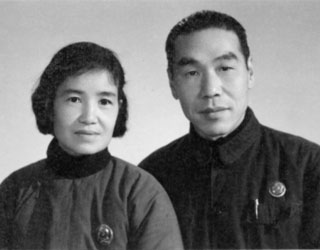

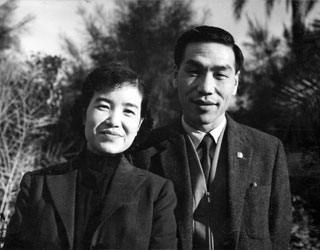

我们的父母陈伯坚、胡修亚在新华社工作了几十年,同在国际部,而且父亲承担的几乎所有重大工作任务,他们夫妻都在一起。据我们后来了解,这在新华社是并不多见的。他们是工作夫妻、工作人生,共同工作是他们一生中的主要生活内容,想起来这让我们有时敬佩,有时羡慕,有时也很感叹。

父亲母亲在新华社的具体工作,我们并不特别清楚,但有几件事印象却很深刻。

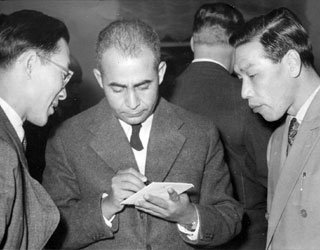

抗美援朝时期,父亲是第一个随军入朝的新闻记者:1950年10月2日,当时的新华社社长陈克寒找父亲谈话,说由于形势的发展,我们解放军随时可能参与朝鲜战争,让他做好随军报道的准备。果然,10月12日父亲就搭乘开往丹东的火车,随大部队一起跨过鸭绿江,成为第一个也是当时唯一一个记者,亲身参与了这场战争。父亲在前线采访了志愿军官兵,报道了当时前线战前动员的情况,在报道中引用了一个连队指导员的一首表达“抗美援朝、保家卫国”心情的诗歌,并做了适当的修改。作曲家周巍歭据此谱曲,这就是后来响彻云霄的志愿军军歌“雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江......”这个时候,母亲已经怀孕,半年后,生了长子燕卫没多久,母亲就把孩子交给外婆照顾,自己也上了抗美援朝的前线……

1957年初,父亲受命组建新华社在非洲和中东地区的第一个分社——开罗分社。他和国际部章瞻华立即动身,途径南斯拉夫和叙利亚大马士革,辗转来到开罗,租了一套房子就开始了工作。父亲担任开罗分社社长,章瞻华叔叔担任翻译,后来章叔叔的夫人李士玮阿姨也到了开罗。母亲在生下第三个孩子燕妮以后带着不到2岁的燕松也赶到了开罗投入分社工作。燕松也成了这个分社的小小“成员”。从此,开罗分社就由这俩对夫妇承担起日常的新闻报道工作。后来张忍夫妇也来了,他们俩主要是做报务工作。张忍的夫人姓姚,我们后来一直都叫他们张忍叔叔和小姚阿姨,他们是在开罗结婚的,母亲还是他们的证婚人呢!其后又有王殊、袁杰夫妇、钱嗣杰夫妇和刘明丽夫妇等很多人来开罗分社工作。在父亲的领导下开罗分社工作紧张有序,关系和谐融洽,就像一个大家庭。以至于多年以后,当年的那些年轻人都已步入老年,他们却依然像一家人一样每月聚会聚餐异常开心!作为小小成员的燕松也参加过聚餐,这样的活动坚持了100多次,让我们又羡慕又佩服!

1984年2月,由于国际新闻报道的需要,新华社决定在香港成立亚太地区总分社,由时任新华社副社长的父亲担任亚太总分社社长,同时还担任新华社香港分社副社长,统一协调亚太地区新闻报道工作。母亲随父亲一起参加总分社的工作。亚太总分社是新华社在境外的第一个地区总分社,具有开创意义,父母当时虽已年过耳顺,却干劲冲天,全身心地投入到了总分社的组建和新闻报道工作中。

1991年父亲病重住院,他自知时日无多,不久人世,在与前来看望他的老同志老朋友们谈话中,常常提到自己的一个遗憾,即没能在有生之年到台湾去看一看。后来我们才知道,父亲的遗憾有历史的原因,王殊叔叔在回忆陈伯坚的文章里披露,1949年北平和平解放之后,中国人民解放军厉兵秣马准备一鼓作气打过台湾海峡解放台湾岛。当时新华社总社对未来在台工作也作了安排,拟定我们父亲为第一任台湾分社社长,总编辑等骨干人选也有明确考虑。后来由于国际形势变化,朝鲜战争爆发等战略原因而没有实现。父亲晚年对此念念不忘引为遗憾,当然还有其深意,母亲和我们都能理解。

父亲母亲在工作中有过多少“第一”恐怕他们自己也说不清楚,他们的一生是工作的一生,工作就是生命,就是生活。尤其是父亲,直到重病住院的前一天还在为建立香港文汇报上海办事处而奔波。后来在病中,在医院里,他也还力所能及地处理一些未了的工作,这让我们在敬佩之余也不免有些感伤,因为他们一直都在工作,很多时间不在国内,不能照顾我们,我们也不能陪伴他们。当然,新华社这样的家庭这样的情况很多,不独我们家。当时住在我们家对门的冯建叔叔就做过我们的代理家长。实际上,父辈留给我们的最深刻的形象还是他们的工作形象:鞠躬尽瘁,死而后已!这深深地打动我们,也影响着我们的人生。

2014年4月11日